中国传统建筑:曲面屋顶和斗栱

发表于 · 归类于

读书 · 阅读完需 4 分钟 ·

报告错误

很久之前我就开始对建筑,尤其是中国建筑感兴趣了。近日,拾闲暇时间读罢梁思成先生的《营造法式注释》和《图像中国建筑史》两书,颇有启示,故撰此文以记之。

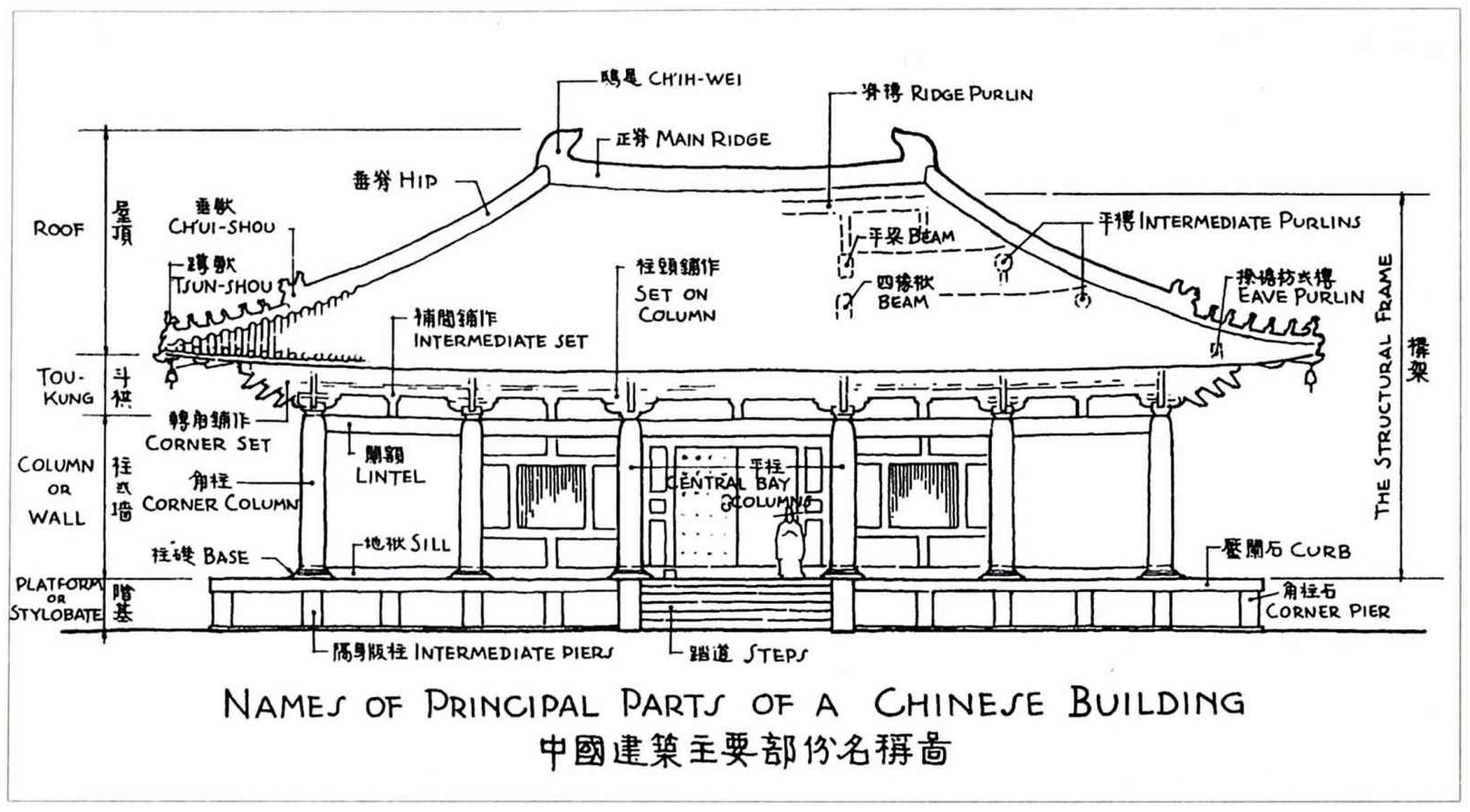

中国古代传统建筑以木构为主,曲面屋顶和斗栱是它的两大基本特征。以下的立面图展示了中国传统建筑的主要部件名称:

一、曲面屋顶

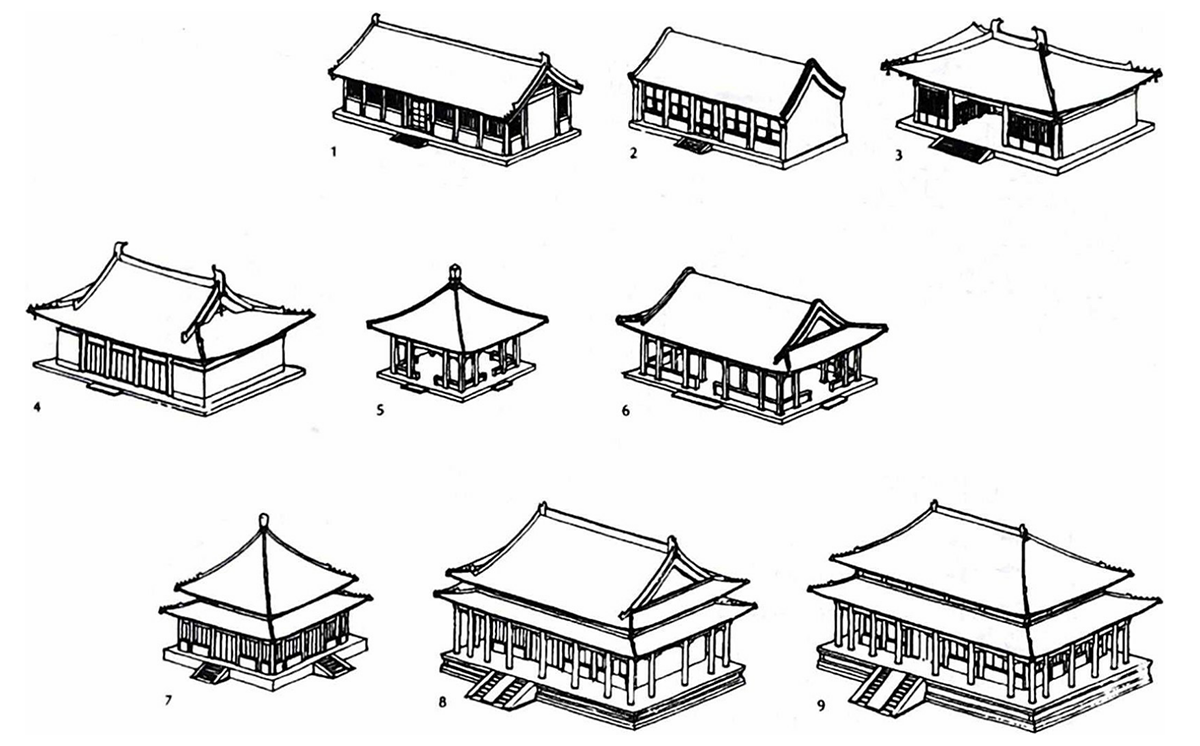

中国传统建筑最引人注目的外形,就是那外檐挑出的曲面屋顶。屋顶由立在高起的台基上的木构架支撑。屋顶的形式,由高到低分为以下五类(其中前三类又会有重檐的情况):

- 庑殿顶:四坡屋顶,多用于殿堂式建筑。比如故宫太和殿为重檐庑殿顶。

- 歇山顶:由上半部硬山或悬山,下半部庑殿所组成,基本上只准官署使用。该形制的建筑也称九脊殿,天安门为重檐歇山顶。

- 攒尖顶:包括圆攒尖、四角攒尖、八角攒尖等。比如天坛祈年殿为三重檐圆攒尖。

- 悬山顶:屋顶两侧突出于山墙。

- 硬山顶:屋顶两侧不突出于山墙,多用于民居建筑。

在屋顶的最高处,前后两坡相交的屋脊,称之正脊,常饰有吻兽(向内吞脊之状,也作鸱尾)或望兽(向外眺望之状,常用于城墙的城楼)。与正脊相交,延伸至四角的屋脊,称之垂脊,常饰有蹲兽(也称为仙人走兽)。下图是故宫中一宫殿的仙人走兽,从外向内依次为仙人指路、龙、凤、狮、天马、海马、狻猊、押鱼,最右端为垂兽:

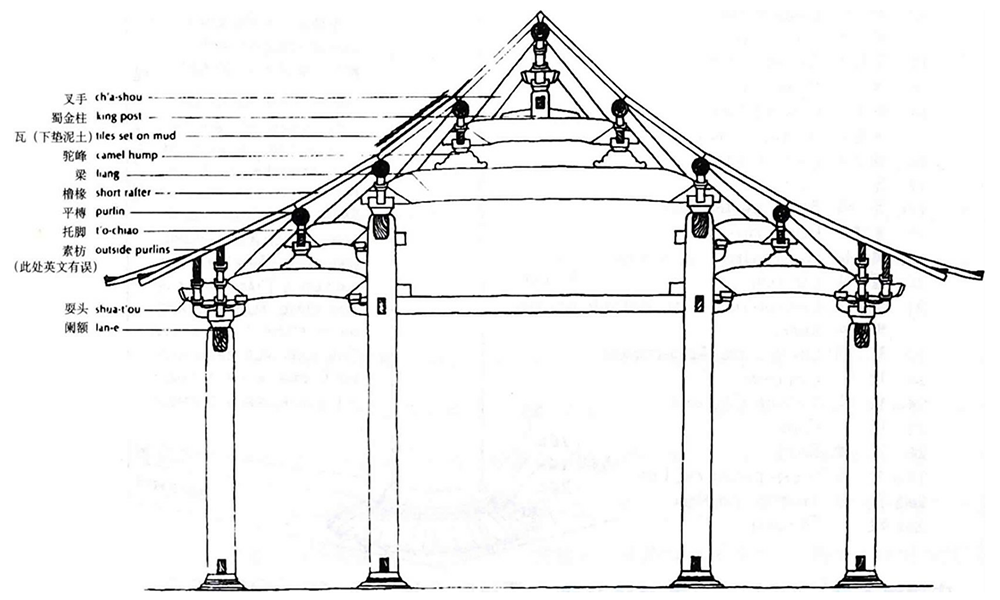

下面的断面图解释了曲面屋顶的构造原理。中国建筑的框架主要由柱和梁组成,梁有多层,其长度由下而上逐层递减。平槫(也称作檩或栋),即支承椽的水平构件,被置于层层收缩的构架的肩部。椽都比较短,其长度只有槫与槫之间距。工匠可通过对构架高度与跨度的调整,按其所需而造出各种大小及不同弧度的屋顶。屋顶的下凹曲面可使半筒形屋瓦严密接合,从而防止雨水渗漏。

二、斗栱

为了使屋檐能够尽可能的向外延伸,中国古代的工匠们使用了斗栱(也称为铺作)。一组斗栱是由若干个斗(方木)和栱(横木)组合而成得,其功能是将上面的水平构件的重量传递到下面的垂直构件上去。

斗栱可置于柱头上,也可置于两柱之间的阑额上或角柱上。根据其位置它们分别被称为柱头铺作、补间铺作或转角铺作。下图描绘了一根立柱以及置于其上的柱头铺作。

斗栱是一个十分复杂的部件。虽然其底部只是柱头上的一块大方木,但从其中却向四面伸出十字形的横木。后者上面又置有较小的方木,从中再次向四面伸出更长的横木以均衡地承托更在上的部件。这种前伸的横木(也称为华栱)以大方木块为支点一层层向上和向外延伸,即称为“出跳”,以支承向外挑出的屋檐的重量。它们在外部所受的压力由这一组斗栱内部所承受的重量来平衡。

下图为五台山佛光寺正殿的转角铺作(斗栱):

三、现状

现存的木构建筑中,大多是明代建筑及清代建筑,元代以前的木构建筑存量极少,目前已发现的最早的木构建筑是唐代建中三年(公元 782 年)的五台山南禅寺大殿。从唐宋至今,这些建筑历经千年,是中国古代辉煌文明的见证,每一件都是弥足珍贵的国宝。

在北京有大量明清时期的建筑,比如故宫建筑群、天坛、雍和宫、孔庙等。如果大家感兴趣,也可以去位于先农坛的北京古代建筑博物馆参观《中国古代建筑展》,一定会收获不少关于古代建筑的知识。